La historiadora del arte comentó sobre la perspectiva androcéntrica y las influencias de las únicas tres directoras en el Museo Nacional de Bellas Artes en sus 144 años de historia.

Nicole González, licenciada en Artes de la Universidad de Chile, es maestra en museología y se desempeña como profesional de Exhibiciones de la Subdirección Nacional de Museos.

En 2020, participó de la 22º versión del concurso “Haz tu Tesis en Cultura”, fomentado por el Ministerio de la Culturas, las Artes y el Patrimonio. En esta instancia, su ensayo “Mujeres de poder” Directoras en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) fue el ganador en la categoría de postgrado tras un extenso estudio y análisis del MNBA en el período de dictadura bajo el mando de las primeras directoras de esta institución pública, Lily Garafulic y Nena Ossa. Asimismo, el texto también realiza una mirada social, política y cultural en Chile sobre la noción del género en la disciplina museológica.

A partir de esto, la museóloga menciona los avances que se han presentado en el MNBA tras la elección de Varinia Brodsky como su nueva directora en 2023. No obstante, repara en la desproporción de la participación y visibilidad de las mujeres en los museos, tanto como artistas y en cargos de trabajo.

¿De qué manera afecta la perspectiva androcéntrica al MNBA? ¿Esta perspectiva afecta a museos de otra clasificación en Chile?

Creo que hay que entender la complejidad a gran escala de a qué nos referimos cuando hablamos de una perspectiva androcéntrica. Esto no permea sólo en los museos de arte, sino que afecta también a todo el parámetro de tipologías que existen.

La perspectiva androcéntrica es un enfoque, un paradigma que históricamente se ha centrado en el sujeto masculino y en cómo este se relaciona y desenvuelve en un nivel social que se ha enfocado con lo militar, lo económico, lo político y lo cultural. Esto deja por fuera muchas otras áreas de conocimiento, no sólo las que tienen que ver con lo femenino, sino otros saberes que quedan bajo la posición hegemónica masculina.

¿Cuál es la razón que ha manifestado el MNBA para no incorporar más obras de mujeres y, en general, más diversidad en las demás áreas de trabajo?

Hay un status quo en la sociedad y en los museos, así como también en la educación, en los congresos, en la prensa y en el campo deportivo. No siempre el feminismo ha sido entendido como nosotras. Por ejemplo, con la inauguración de las academias, las mujeres que tenían acceso a la educación debían superar las barreras que sus familias le ponían respecto de la participación en el campo del arte. Si tu propio núcleo familiar te cuestiona: ¿cómo te vas a desenvolver?. En ese entonces las demandas por el género iban más por la línea de los derechos sociales, los derechos políticos y civiles de las mujeres. Hoy los procesos llegan a los aspectos simbólicos o culturales.

Esto de cuestionar las cantidades de mujeres que hay en las colecciones de los museos empezó en los años 80 en Estados Unidos. Hay que considerar las diferencias territoriales del contexto chileno para que esos procesos después llegaran a tener cabida en lo que estamos haciendo hoy.

Hay que realizar ciertas preguntas porque de pronto la solución no está sólo en igualar esa cantidad numérica. Desde mi perspectiva, sería más conveniente que, aún en esa desproporción, le diéramos mayor énfasis a la producción artística de mujeres en la circulación de las obras de arte. Hacer que vayan a itinerancia al resto de los territorios y al extranjero, y posicionar las mediaciones centradas en ellas.

El cuestionamiento de la cantidad es un puntapié para que uno haga evidente la diferencia numérica, que es la diferencia de la marginación. Pero de ahí podemos empezar a plantear una serie de otras acciones que nos pueden dar pie incluso a nuevas propuestas.

¿Cuánto incide que sólo tres mujeres hayan sido directoras de este museo?

La primera de ellas fue Lily Garafulic en el año 74 a 1977, luego le siguió Nena Ossa del 78 al 90 y desde el 2023 esta Varinia Brodsky. La gran diferencia es que las dos primeras fueron en el período de la dictadura y la tercera lo es ahora en democracia. También hay un hito simbólico que es muy importante, pues tuvieron que pasar más de cien años para que una mujer en democracia pudiera ejercer el cargo de dirección.

Respecto al cuánto inciden, hay varias aristas. Primero es que evidentemente ellas le dan más espacio a mujeres en el campo del arte. O sea, se han incrementado las colecciones de artistas visuales, pintoras, fotógrafas, grabadoras y dibujantes mujeres.

En mi tesis de maestría llegué a determinar cuánto había crecido la colección en ese periodo de la dictadura. Incluso, dentro de lo contemporáneo, como exposiciones de “La mujer en el arte en 1975”, las mujeres activan un campo que se vincula al género, pero también a partir de esas exposiciones o ese incremento de la colección se hace difusión, mediaciones y comunicados de prensa, por lo que se instala un imaginario que es consciente de la perspectiva de género.

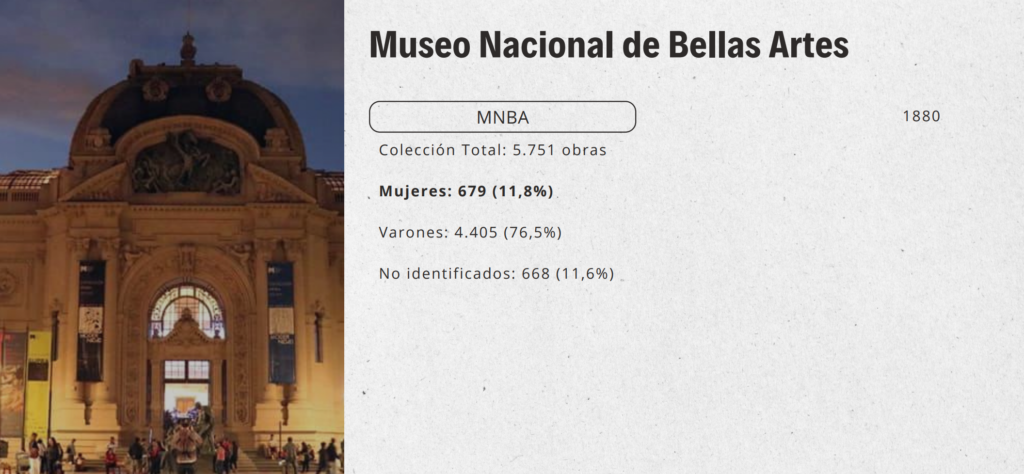

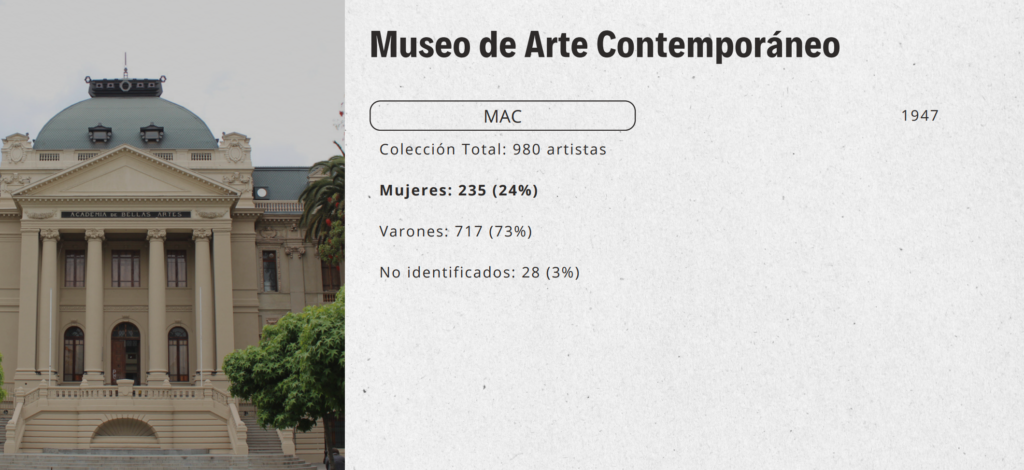

Desproporción de género en los museos

¿Hoy en día, en qué se materializa la perspectiva androcéntrica dentro de la institución?

Lo más visible siempre es en la colección, porque es el corazón del museo y en lo que se invierte recursos. En el mundo en general, el porcentaje de artistas mujeres siempre ronda el 20%, y en Chile, el Bellas Artes está en el 11%. Mientras que el Museo de Arte Contemporáneo está cerca del 24%. Esa misma métrica es similar a lo largo de todo Chile, la desproporción es abismante y explícita.

Hay que entender que los museos, en general, son espacios sociales y públicos. Por lo tanto, lo que se muestra va a generar una resonancia en el espectro social. En los museos, además de educar respecto del arte, se entregan conceptos imaginarios y expresiones del deseo como formas de comunicar que incluso son inmateriales. El museo representa los hechos sociales y la creación de un artista, pero el cómo lo hace también incide en cómo la sociedad lo va a percibir. Hay una retroalimentación que es permanente.

¿En países desarrollados existe representatividad de género dentro de los museos?

Hay algunos museos en Estados Unidos que se han asociado con centros de investigación que son feministas. Entonces podría ser que en eso no haya mayor influencia androcéntrica. En el Centro Pompidou también se han hecho exposiciones que son 100% de artistas mujeres. Eso sí, cuando son exposiciones temporales las mujeres toman mayor protagonismo, pero las permanentes siguen siendo de las masculinidades.

Cuando un museo es de menor categoría, ya sea en tamaño, cantidad de trabajadores e impacto de territorio, las mujeres pueden llegar a ser directoras. Sin embargo, no es la misma posibilidad para los museos que tienen un impacto, por ejemplo, nacional y con grandes colecciones.

Directoras del Museo Nacional de Bellas Artes

Sólo tres mujeres han sido directoras del MNBA, ¿cómo es la representatividad de género en otros cargos como en curadores e investigadores, por ejemplo?

El campo de la cultura en Chile mayoritariamente ha sido un sector feminizado. La cultura a veces no es un tema que le preocupe a lo masculino, más bien es la economía o lo militar. Además es un sector de menor relevancia social.

Si se analizan las estructuras internas de los museos, sigue habiendo división sexual del trabajo. Por ejemplo, siguen mayoritariamente masculinas las áreas de vigilancia de museografía y de dirección. En tanto, son feminizadas las que tienen que ver con las áreas educativas y las áreas de conservación.

Ambas directoras asumieron durante dictadura, ¿qué obstáculos había en ello promover una perspectiva de género en la institución?

Quizás desde el hoy entendemos cierta noción de feminismo o de activismo de género, pero en ese entonces las artistas no se sentían cómodas nombrándose como artistas mujeres porque había un posicionamiento político detrás que a veces no les era agradable. Por ejemplo, Lily que era escultora, docente, artista y directora del Museo Nacional de Bellas Artes, no se sitúa en el campo de las artistas mujeres y de las artistas feministas. Ella se situaba como artista a secas.

Hay que comprender cómo ingresaron esas nociones lentamente al museo. En el año 75 se empezaron a hacer las primeras exhibiciones de la mujer en el arte y luego hubo otras en el período de Nena Ossa, pero todo fue un proceso paulatino. Quizás nosotras notamos que hay una discriminación, pero en ese tiempo no era necesariamente tan palpable y visible.

¿En qué aspectos desde sus administraciones se puede percibir representatividad de género?

Hay que entender cómo operó la dictadura, los primeros años del régimen y después cuando ya había un asentamiento de éste. En el primer período, que fue de más crisis y de deterioro en la democracia, de violación a los derechos humanos, hubo repercusiones graves. Hay investigaciones de la UNESCO donde se señala que cerca del 40% de la población de artistas tuvo que salir exiliado del país, lo que generó una merma en el trabajo de las artistas. En cuanto a el sello de la primera directora, que se podría ver cómo a raíz del género, fue una exposición de 1975.

Ya se había hecho una en 74 en el Ministerio de Educación, pues se cumplían 50 años del voto femenino. Hizo una exposición y luego el Bellas Artes quiso hacer una complementaria que fue al año siguiente. Hay una serie de hitos que dan pie a que se susciten los hechos, no es de ellas de manera espontánea o inaugural. Es importante decir que en 1975 fue el Año Internacional de la Mujer y la UNESCO y los países participantes estaban determinados a apoyar el crecimiento del desarrollo de la mujer. También fomentó las áreas de investigación y mejorar las colecciones para hacer un rastreo de estado de las piezas.

Para el caso de Nena Ossa, creo que es una situación todavía más problemática. Ella era explícitamente de derecha y se abanderaba con la Junta Militar, por lo que estaba alineada a los planteamientos que la dictadura proponía para el país.

Además, empresas privadas empezaron a tener mayor incidencia al interior del MNBA porque también se fomentó lo económico. De esta manera se empezaron a hacer muchos concursos para que los artistas participaran y se pudiera desechar la idea del apagón cultural.

¿Qué se puede esperar de la actual directora en iniciativas relacionadas con la representatividad de género? ¿Qué cosas está en su mano implementar para seguir avanzando en este ámbito?

El trabajo que ha hecho Varinia Brodsky me parece brillante, muy destacable, valioso y valiente. Hoy en el Bellas Artes está la exposición “La mujer en el arte en 1975″, la muestra de la fotógrafa Eugenia Vargas Pereira y la curaduría de Andrea Giunta. Se puede plantear un reconocimiento del trabajo que han hecho las mujeres en los últimos 60 años en Chile y eso es maravilloso. Como historiadora del arte encuentro que es un lujo poder encontrar una oferta cultural como esa.

El Museo Nacional de Bellas Artes está siendo capaz de cambiar sus paradigmas, como dejar de comprar obras sólo de hombres y empezar a ponerle más impulso a adquirir piezas de Cecilia Vicuña, de Laura Rodig, de Ana Cortés y un sinfín de nombres de artistas que incrementaron. Incluso, en mujeres artistas contemporáneas de origen mapuche como Paula Baeza Pailamilla. El Museo está viendo sus propios sesgos y fisuras, pero además está permitiéndose hacer los cambios necesarios.